今回は、障害者雇用における「定着支援」について、2つの事例を元にグループワーク形式で考えてみました。正解のない問いに対し、参加者それぞれがどう向き合ったのか、その過程を皆さんにご紹介します。

事例1:同僚が仕事をしない、どうしたらいい?

【事例】 小学校の用務員として働き始めたAさん。同じタイミングで入社したBさんが、あまり仕事をしていないのが気になって仕方がありません。

【グループワークでの意見】

この事例に対し、グループからはさまざまな意見が出ました。

- 「上司に相談する」:これはAさん個人の問題ではなく、組織全体の課題です。注意するのは、Aさんではなく上司の仕事だと割り切るべきだという意見です。

- 「直接コミュニケーションをとる」:Bさんに直接「何か手伝うことはありますか?」などと声をかけてみることで、Bさんの状況を知るきっかけになるかもしれません。もしかしたら、仕事の進め方に困っているのかもしれません。

- 「第三者に相談する」:上司や同僚、信頼できる人に相談してみることで、客観的な意見を得られるかもしれません。

【経過と結論】

この事例は、実際にAさんが休職し、Bさんが仕事を続けているという厳しい経過をたどったそうです。この結果を踏まえ、多くの参加者が「やはり、この問題はAさん一人で抱えるべきではなかった」と感じました。

他人を変えることはできません。 多くの人は、自分と他人を比べてしまいがちですが、それは無意識に自分自身を苦しめていることにもつながります。この事例から、「自分のできることに集中すること」、そして**「抱え込まず、然るべき立場の人に相談すること」**の重要性を再認識しました。

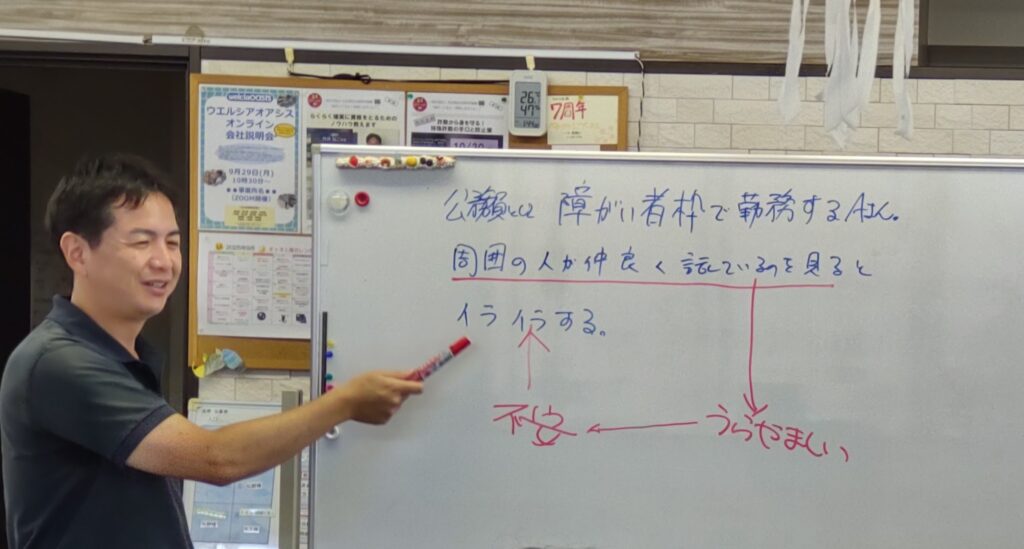

事例2:職場でイライラ、どう乗り越える?

【事例】 公務員として障害者枠で働いているAさん。周囲の人が楽しそうに仲良く話しているのを見るとイライラしてしまいます。

【グループワークでの意見】

この事例では、Aさんの感情に寄り添いながら、多様な選択肢が提示されました。

- 「一人でいることを貫き通す」:無理にグループに入ろうとせず、自分のペースで仕事に集中するという考え方です。

- 「無理に人間関係を求めない」:仕事は仕事と割り切り、人間関係はプライベートで築けばいいという割り切り方です。

- 「聞き役に徹する」:無理に自分から話すのではなく、相手の話を聞くことに集中してみるというコミュニケーション方法です。

- 「自分から話しかけてもらう雰囲気を作る」:挨拶をしっかりする、笑顔でいるなど、少しでも話しかけやすい雰囲気を作る工夫も重要です。

【結論】

最終ゴールの意図は、この事例の結論として「自分だったらどうするかを考える力」が大切だという点にたどり着きました。

- 共感:まずは「イライラしてしまう自分」を否定しないこと。「ああ、自分は今そう感じているんだな」とありのままの感情を受け止めることが第一歩です。

- 自分だけじゃない:周囲に楽しそうに話している人がいると、つい孤独を感じてしまうかもしれません。しかし、意外と多くの人が人間関係で悩んでいます。自分だけではない、ということを知るだけでも気持ちが楽になります。

- こんなときはすぐに支援員にSOSを出して下さい:ひとりで悩まずに、支援員に相談してくださいね。

今回のグループワークを通じて、私たちは「正解」を探すのではなく、自分の感情と向き合い、自分なりの選択肢を見つけることが、定着支援においていかに重要かを学びました。障害の有無に関わらず、誰もがより自分らしく働ける社会を目指して、これからも考え続けていきたいと思います。

Facebook

Facebook Twitter

Twitter instagram

instagram