こんにちは!チャオ上尾です。今日の初心者向けパソコン教室の紹介をさせて頂きます。

「パソコンを触ったことがないから不安…」 「キーボードの打ち方もわからないし、難しそう…」

当事業所に来られる方の中には、そんな不安を抱えている方がたくさんいらっしゃいます。しかし、実はパソコン操作は、ある「発明」のおかげで、皆さんが思っているよりもずっと直感的にできるものなのです。

こんなわくわくする解説から今日のPC教室がスタートしました。

マウスが発明される前の世界

今では当たり前に使っている「マウス」。 実は、マウスが一般に普及する前、パソコンは「真っ黒な画面にキーボードで命令文を打ち込む」という、非常にハードルの高い機械でした。

マウスを世界で初めて公開したのは、アメリカのダグラス・エンゲルバート博士(1968年)です。 彼がマウスを発明した理由は、「人間がもっと直感的に、簡単にコンピューターを操れるようにするため」でした。

「カチッ」とクリックする。これだけで操作ができるようになったのは、コンピューターの歴史における大革命だったのです。

「初めて」から2時間後の驚きの変化

今日のパソコン教室で嬉しい出来事がありました。

利用開始間もなく、全くパソコンに触れたことがなかったメンバーさんたちが、最初は「マウスを持つ手が震える」と緊張されていましたが、基本的な動かし方を練習し、いざ「送付状(添え状)の作成にチャレンジ!

- マウスでアイコンを選んでソフトを起動

- キーボードの配置を確認しながら文字を入力

- マウスで文字の大きさを整えて完成!

すると、なんと開始からわずか2時間後には、ビジネスの現場でそのまま使える立派な「送付状」を印刷まで完了させることができたのです。

「できた!」が自信に変わる場所

今日参加された皆さんは完成した書類を手に、「自分にも書類が作れた!」とパッと明るい笑顔を見せてくださいました。

パソコンは「魔法の杖」ではありませんが、マウスという便利な道具のおかげで、誰でも一歩ずつ進めば必ず使いこなせるようになります。

- 事務職に挑戦したい

- 基本的なPCスキルを身につけたい

- 自分のペースで学び直したい

そんな方は、ぜひ一度当事業所のパソコン教室を覗いてみませんか? マウスの持ち方から、私たちが優しくサポートします。

皆さま、こんにちは! 就労移行支援事業所 チャオ上尾 です。

お正月休みが明け、少しずつ日常のペースが戻ってきた頃でしょうか。 当事業所では、1月7日の「人日の節句」に合わせ、みんなで七草がゆを楽しみました。

🌿 七草がゆに込められた想い

七草がゆには、お正月のご馳走で疲れた胃腸を休めるという生活の知恵だけでなく、「今年一年、病気をせず元気に過ごせますように」という願いが込められています。

今回、事業所でお出しした七草がゆがこちらです!

✨ 彩り豊かな一杯

写真をご覧いただくとわかる通り、真っ白なお粥に、鮮やかな緑の七草、そしてアクセントに添えられた**柚子(ゆず)**の黄色がとても美しいですよね。 蓋を開けた瞬間に広がる柚子の爽やかな香りに、利用者さんからも「わあ、綺麗!」「いい香り!」と笑顔がこぼれました。

💼 「健康管理」も大切な訓練のひとつ

就労を目指す上で、もっとも土台となるのが「心身の健康」です。 日々の食事に気を配ったり、季節の行事を通じてリフレッシュしたりすることは、長く働き続けるための大切なスキル(自己管理能力)に繋がります。

当事業所では、パソコンスキルや軽作業の訓練だけでなく、こうした季節のイベントや食育を通じた**「生活リズムの整え方」**も大切にしています。

「一人で頑張るのは疲れたな」「まずは生活リズムを整えたい」 そんな風に感じている方は、ぜひ一度事業所へ遊びに来ませんか?

温かい雰囲気の中で、あなたの「働きたい」という気持ちをサポートします。

チャオ上尾です!

2026年、新しい一年がいよいよスタートしました。 当事業所では新年恒例行事として、メンバーの皆さんと一緒に「新春かるた大会」を開催しました!

今回のメイン種目は、誰もが一度は熱中したことがある「百人一首」、そして運が勝負を分ける「坊主めくり」です。

📋 イベントの様子

普段はPC訓練や軽作業に集中しているメンバーさんも、今日ばかりはリラックスモード。 しかし、いざ対戦が始まると会場の空気は一変!

- 百人一首: 「はいっ!」という威勢の良い声とともに、素早く札を取るプロ顔負けの動きも見られました。

- 坊主めくり: 「坊主が出た〜!」「お姫様で大逆転!」と、一喜一憂する笑い声が絶えず、事業所内はとても賑やかな雰囲気に包まれました。

💡 遊びの中にある「就労スキル」

実はこうしたレクリエーションも、大切な訓練の一環です。

- コミュニケーション: 他者とルールを共有し、楽しく交流する。

- 集中力と瞬発力: 読み上げられる言葉を聴き、素早く反応する。

- 感情のコントロール: 勝ち負けに関わらず、場を盛り上げ、相手を尊重する。

楽しみながらも、就職に向けた「対人スキル」や「切り替えの力」を養う良い機会となりました。

最後に

「久しぶりに大笑いして、良いリフレッシュになりました!」という声も多く聞かれ、幸先の良いスタートを切ることができました。

本年も、利用者さん一人ひとりの「働きたい」という気持ちに寄り添い、スタッフ一同全力でサポートしてまいります。 2026年も チャオ上尾をどうぞよろしくお願いいたします!

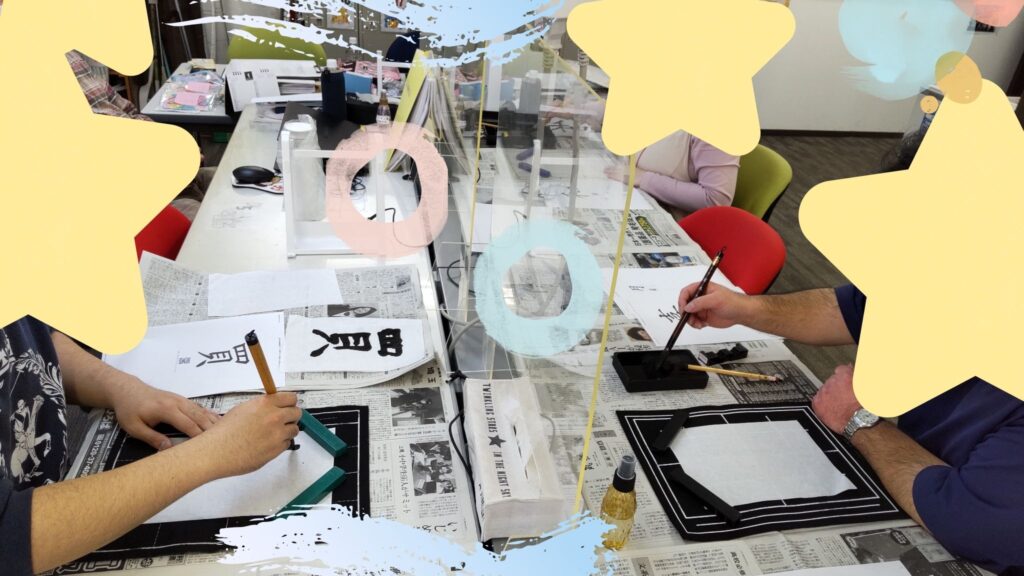

皆さま、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 チャオ上尾では、「新春書き初め大会」を開催いたしました!

色とりどりの個性が光る、力強い「今年の一文字」が揃いましたので、その様子をご紹介します。

筆先に込めた、自立への決意

教室の壁一面に並んだ書き初め。 一枚一枚に、利用者様それぞれの「2026年の目標」や「なりたい自分」が込められています。

中でも多く見られたのが、就職への強い意欲を表す文字です。

- 「働」:シンプルながら、最も力強い決意です。「今年こそ社会に出て、自分の力を発揮したい」という気迫が筆致から伝わります。

- 「買」:非常に率直で素敵な目標です!「自分で働いて稼いだお金で、好きなものを買いたい」という願いは、就労に向けた大きな原動力になります。

- 「夢」「希」「栄」:未来に向けた明るい展望を感じさせる文字も並びました。

「働く」の先にある楽しみを大切に

就職活動は時に根気が必要ですが、その先にある**「楽しみ」**を具体的にイメージすることはとても大切です。

「初任給で何を買おうかな?」「週末は趣味を思い切り楽しもう!」 そんなワクワクする気持ちが、日々のトレーニングを乗り越えるエネルギーになります。当事業所では、スキルアップだけでなく、こうした皆さまの「モチベーション」も全力で応援しています。

2026年、一歩ずつ着実に

書かれた文字のように、凛とした気持ちで新しい一年をスタートさせましょう。 スタッフ一同、利用者様お一人おひとりが「理想の就職」を掴み取れるよう、伴走してまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは! 本日のブログは、当事業所の恒例行事であり、毎年多くの皆さまに楽しみにしていただいている「チャオ・カレンダー」の制作風景をお届けします。

🎨 皆さんの想いが詰まったカレンダー

このカレンダーは、利用者さんが月ごとに心を込めて描いたイラストと、その季節や情景に合わせた「折句(おりく)」を組み合わせて作られています。

折句(おりく)とは? 一つの文章やフレーズの頭文字に、特定の言葉を織り込んで作る詩のことです。

一枚一枚に個性と温もりが詰まっており、壁に掛けるだけでお部屋がパッと明るくなるような、世界に一つだけの素敵な仕上がりになりました!

📦 丁寧な封入・発送準備

印刷が出来上がったカレンダーは、いよいよ皆さまの元へお届けするためのパッキング作業へ。 今回は、以下の工程を利用者さん同士で協力して進めました。

- 検品:印刷にズレや汚れがないか、丁寧にチェック。

- パッキング:カレンダーが傷つかないよう、慎重ケースと袋へ入れます。

- 封入・宛名貼り:発送準備を整え、最終確認を行います。

「早く皆さんの元に届いてほしい」というワクワクした気持ちを抑えながらも、手元は真剣そのもの。集中力が必要な作業ですが、皆さん持ち前のチームワークで、スムーズに発送準備を終えることができました。

毎年「楽しみに待っているよ!」というお声をいただくことが、制作に携わる皆さんにとって大きな励みになっています。

今年は、なんと!特別な企画でご希望の方にはこの「チャオ・カレンダー」をプレゼントをさせて頂くことにしました。是非、ご遠慮なくお申込みいただければと思います。そしてお手元に届いた際は、イラストと折句のコラボレーションを楽しんでいただければ幸いです。

みなさん、こんにちは! 早いもので今年も残りわずかとなりました。チャオ上尾では、1年の締めくくりと利用者さん同士の親睦を深めるため、「お餅つき&カラオケ大会」を開催しました!

本日はその熱気あふれる様子をお届けします。

伝統の「お餅つき」に挑戦!

まずはメインイベントのお餅つきです。 最近ではなかなか見ることのできない、本格的な木製の「臼(うす)」と「杵(きね)」をメンバの方が持ってっ来てくれました。

「よいしょー!」という掛け声に合わせて、杵を振り下ろします。 最初は慣れない手つきだった方も、周りの応援を受けて力強くお餅を搗つきあげてくれました。利用者さんとスタッフが協力して一つのものを作り上げる、とても素敵な時間となりました。

つきたてのお餅は格別の味

つきあがったお餅は、すぐにみんなで味付け! 定番のあんこ、香ばしいきな粉、磯の香りがたまらない磯辺焼き、そしてなんとクルミ餅など、バリエーション豊かに用意しました。

自分たちでついたばかりのお餅は「市販のものとは全然違う!」「柔らかくて美味しい!」と大好評。準備から片付けまで、みなさん積極的に動いてくださり、チームワークの良さが光っていました。

午後からは大盛り上がりのカラオケ大会!

美味しいお餅でお腹を満たした後は、待ちに待ったカラオケ大会です。

得意な曲を披露して拍手喝采を浴びる方、みんなで手拍子をして盛り上げる方など、会場は一体感に包まれました。普段の訓練とはまた違う、みなさんの意外な一面や素敵な笑顔を見ることができ、スタッフ一同もとても元気をいただきました。

こうした行事を通して、「楽しみ」を共有することも自立に向けた大切なステップです。 コミュニケーションの練習になったり、リフレッシュして次の訓練への活力に繋がったりと、非常に有意義な一日となりました。

参加されたみなさん、本当にお疲れ様でした!

こんにちは!チャオ上尾です。いよいよ年末年始プログラムが今日からスタートしました。プログラム初日は、映画上映会で、上映されたのはディズニー映画の〈インサイドヘッド〉です。

1. 映画の背景:アメリカの心理学者が監修

この映画は、単なるアニメーションではありません。実は、カリフォルニア大学の心理学教授など、感情研究の第一人者たちが徹底的に監修して作られました。

「人間の頭の中では何が起きているのか?」という複雑なメカニズムを、科学的な根拠に基づいて視覚化した、まさに「心の取扱説明書」のような映画です。

2. コンセプト:「すべての感情に役割がある」

映画の最大のメッセージは、「どんな感情も、あなたを助けるために存在している」ということです。

- ヨロコビ(喜び): 前向きなエネルギーをくれる。

- カナシミ(悲しみ): 誰かに助けを求め、心を癒やすために必要。

- イカリ(怒り): 不当な扱いに立ち向かい、自分を守る。

- ビビリ(怖れ): 危険を回避し、安全を確保する。

- ムカムカ(嫌悪): 自分に合わないものを遠ざける。

私たちは「落ち込んではいけない」「イライラしてはいけない」とネガティブな感情を抑え込んでしまうことはありませんか?しかし、心理学的には「カナシミ」があるからこそ、周りの優しさに気づけたり、次のステップへ進む準備ができたりするのです。

大切なのは、その感情を消し去ることではなく、「今、自分の中にカナシミがいるな」と認めてあげることです。映画のように、自分の感情をキャラクターとして客観的に見る練習をすることで、ストレスとうまく付き合えるようになります。

「常に明るく、元気でいなければならない」 そんなプレッシャーを感じている方にこそ、ぜひ観てほしい一本です。どんな感情も、あなたの人生を彩る大切なパートナー。

当事業所でも、皆さんが自分の「ヨロコビ」だけでなく「カナシミ」や「イカリ」とも上手く付き合っていけるよう、一緒に心を整えるサポートをしていきたいと改めて強く感じました。

こんにちは! 23日は私たちが一丸となって準備してきたクリスマスイベント**「チャオ・クリスマス」**が無事に開催されました。

結果は……文句なしの大・成・功!! 会場中が笑顔に包まれた最高の一日となりましたが、ここに至るまでには、メンバー一人ひとりのドラマがありました。

🚩 「自分にできるかな…」という不安からのスタート

準備を始めた当初、メンバーの皆さんはどこか自信がなさそうでした。「誰かがやるならついていくけれど、自分から動くのは不安……」そんな消極的な空気が流れていたのも事実です。

そこで私たち支援員は、あえて「指示を出す」のではなく、**「皆さんの強みを信じて背中を押す」**ことに徹しました。「〇〇さんなら、この役割が絶対に光るはず」と言葉をかけ続け、一人ひとりが主役になれる場所を探しました。

🛠 覚悟が決まったメンバーの「本気」

支援員のプッシュをきっかけに、自分の役割を引き受けてくれたメンバーたち。そこからの変化は目を見張るものでした!

- スケジュール・予算管理: 「責任重大だ」と緊張しながらも、タイムスケジュールと正確な予算案を作り上げ、運営の土台を支えてくれました。

- ビンゴ・箱の中身は何か係: 「盛り上がるかな?」という不安を、徹底的なリサーチと準備で自信に変え、当日は会場を爆笑の渦に巻き込みました。

- 装飾・司会: 自分のセンスや言葉で伝えることに挑戦し、会場を魔法のように彩り、見事な進行で全体を一つにまとめ上げました。

🎄 チームが「自走」し始めた瞬間

最初は支援員が背中を支えていましたが、準備の後半には、メンバー同士で「もっとこうしよう!」と意見を出し合う姿が見られるようになりました。

「受け身」から「主体」へ。 その変化こそが、今回のクリスマスイベントで得た一番の宝物だったと感じています。

最後に

イベント終了後、晴れやかな表情で「やってよかった!」と話すメンバーの姿を見て、私たち支援員も胸が熱くなりました。

一人の力は小さくても、誰かが背中を押し、役割という光を当てることで、こんなにも大きな感動を生むことができる。 「チャオ・クリスマス」は、みんなが自分の可能性を信じられるようになった、最高の記念日になりました。

みんな、本当にお疲れ様!そして、素敵な景色を見せてくれてありがとう!

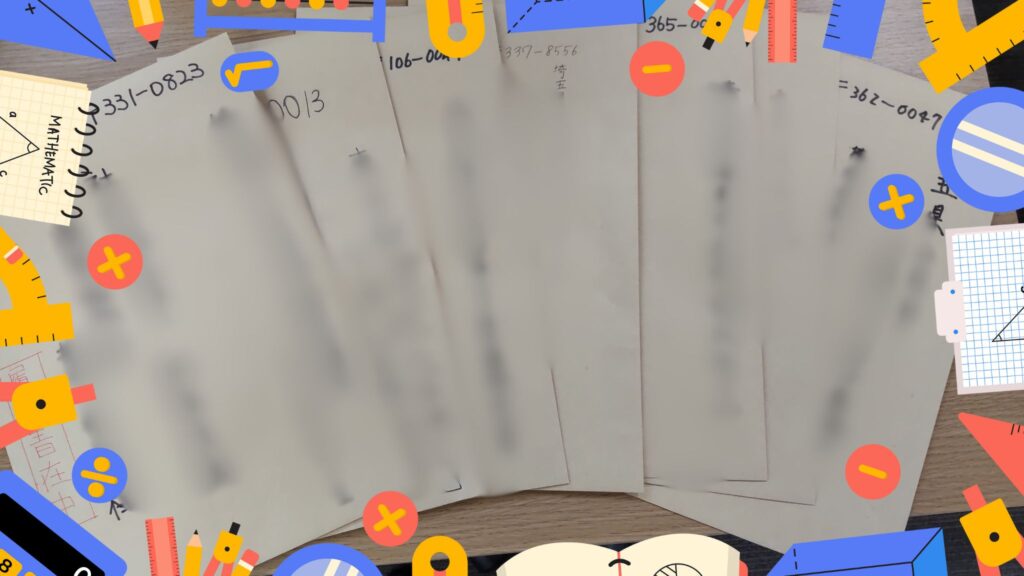

こんにちは!チャオ上尾です。 本日は、就職活動の実践演習として行っている「発送トレーニング」の様子をご紹介します。

📌 なぜ「発送」のトレーニングが必要なの?

履歴書や職務経歴書などの応募書類は、企業への「最初のプレゼント」のようなものです。 中身が素晴らしくても、封筒の宛名が曲がっていたり、書類が入れ替わっていたりすると、せっかくの熱意が伝わりづらくなってしまいます。

そこで当事業所では、実際のチェックリスト(手順書)を見ながら、プロとして通用する発送マナーを身につける訓練を行っています。

📋 今回のトレーニング内容

今日は、配布された「履歴書 郵送手順書」を使って、以下の工程を一つひとつ確認しながら進めました。

- 書類の最終確認

- 添え状、履歴書、職務経歴書…漏れはないか?

- クリアファイルに入れ、汚れや折れを防止。

- 封筒の作成

- 宛名の位置、会社名の敬称(御中・様)の使い分け。

- 左下に赤字で「履歴書在中」と記載。

- 封入と封かん

- 書類の向きは揃っているか。

- のり付け後、封の部分に「〆」マークを記入。

💡 利用者さんの様子

皆さん、チェックリストを指差し確認しながら、真剣な表情で作業に取り組んでいました。 「宛名を真っ直ぐ書くのが意外と難しい!」「クリアファイルに入れる向きも決まりがあるんですね」といった気づきの声も。

社会人になると、書類や物品を発送する機会が増えます。また仕事で実践する場合も発送業務は、会社

の「顔」として相手に届くものです。単に「届ければいい」というわけではなく、相手への配慮や正確性が信頼に直結します。

一つひとつの作業を「丁寧に、確実に」行うことで、自信を持って応募書類を送り出せるようになります。

皆さま、こんにちは。 チャオ上尾のブログをご覧いただきありがとうございます。

チャオ上尾では「食で健康への思いを結ぶ」をテーマに、手作り料理の職人技を活かした温かく、身体に優しい冬のメニューを日替わりで提供しています。

本日のランチタイム、提供された「今日のお品書き」は 冬の訪れを感じる今の季節にぴったりの、『いとこ煮』がふるまわれました。

ほっこり甘い、伝統の味

「いとこ煮」は、かぼちゃと小豆をじっくりと煮込んだ、栄養たっぷりの郷土料理です。

事業所内に広がる、小豆とお砂糖の優しい甘い香り……。 一歩外に出れば冷たい風が吹く今日のような日には、この香りを嗅ぐだけで少しホッとした気持ちになりますね。

食事を通じたコミュニケーション

「今日のおかず、何かな?」 「かぼちゃがすごく柔らかくて美味しいですよ!」

そんな会話が自然と生まれるのも、ふるまい料理の良いところです。 就労に向けた訓練の合間、美味しいものを食べてリラックスする時間は、集中力を維持するためにも大切な「休息のスキル」のひとつです。

季節を感じる大切さ

日々、PC作業や訓練に励んでいると、ついつい季節の変化を見落としてしまいがちです。チャオ上尾では、食事や行事を通じて季節を感じることで、心のゆとりを保ちながら通所できる環境づくりを大切にしています。

温かい「いとこ煮」を食べて、午後の訓練も皆さん集中して取り組まれていました。 しっかり栄養を摂って、寒い季節を元気に乗り切っていきましょう!