今日は「私の好きな図書の紹介・朗読会」を開催いたしました。

このチャンスを逃さず、今回は在宅ワーク訓練の目的で、

在宅トレーニングの方はZOOMで参加いただきました。

発表の方法は参加者それぞれ。

- パワーポイントで資料を作成し、本の魅力を熱心にプレゼンする方

- ご自身の執筆された作品を、朗読を交えながら紹介する方

- 原本を手に、心に響いた一節を朗読する方

など、皆さん個性あふれる方法で好きな本を紹介してくださいました。

紹介された本は、心温まる感動的な物語から、思わず笑ってしまう面白い作品、深いテーマについて考えさせられる本まで、多岐にわたりました。どの発表も興味深く、あっという間に時間が過ぎていきました。

参加者の皆さんからは、「初めて自分の小説を紹介し、とても貴重な経験になりました」「人前で自分の作品を紹介するのは少し恥ずかしかったですが、良い機会でした」といった感想が寄せられました。

暑さも少し落ち着いてきた処暑の候、皆さんが新たな本と出会い、そして来る**「読書の秋」**を楽しむ

きっかけになれば幸いです。

今日は、私たちが通う就労移行支援事業所の特別な日、「チャオカフェ」の日でした!

チャオカフェとは、私たちが店員役とお客様役を交代で体験する、実践的なカフェ活動です。今回は、その一日の様子をレポートします。

1. 緊張の店員役:メニュー作りから接客まで

店員役になったメンバーの方は、まず各自が作ったメニュー表を手に、お客様を待ちます。

お客様にまずは笑顔でご挨拶。 「本日はチャオカフェへようこそ!」 そして、自作のメニュー表を使い、注文を伺います。お客様からの「アイスティー原産国はどこ?」「おすすめのお菓子はどれ?」といった質問にも、事前に調べた知識でてきぱきと対応します。

注文が決まると、オーダー票に正確に記入し、厨房役の職員さんに渡します。 提供された飲み物やお菓子をお客様へ運ぶ瞬間は、まるで本物のカフェ店員になったよう。

最後に、お客様が帰る際には、お会計を済ませ、丁寧にお見送りをします。お金を扱う責任感と、お客様との最後のコミュニケーションの大切さを改めて実感していただきました。

2. お客様役で気づく、おもてなしの心

店員役を終えた後は、今度は逆にお客様役になります。 席に座って店員さんのサービスを受けると、さっきまで自分たちがやっていたことの難しさや、嬉しかったことがよく理解していただけます。

店員さんが笑顔で接してくれると、こちらも自然と笑顔になります。 メニューの説明が丁寧だったり、お釣りを丁寧に渡してくれたりすると、「こんな風に接客してもらえると嬉しいな」と感じたりもします。

この体験を通して、「相手の立場になって考える」ことの重要性も学んで頂いています。自分が店員になったときに、お客様が何を求めているのか、どうすれば喜んでもらえるのか、具体的なヒントを得ることができたのです。

3. 意欲が仕事の楽しさにつながる!

チャオカフェの活動は、ただの訓練ではありません。 店員役では責任感やチームワークを、お客様役では相手への配慮や感謝の気持ちを学びます。

皆さん、それぞれの役割に意欲的に取り組み、てきぱきと働いていました。 この意欲こそが、将来の仕事の楽しさにつながる大切な力だと感じます。

チャオカフェは、仕事の楽しさや奥深さを教えてくれる、最高の学びの場です。ぜひ、ご体験に参加されたい方はご連絡を頂きたいです。

今日は、就労移行支援事業所で、みんなでシーグラスアートを制作しました。

海からの贈り物であるシーグラスは、一つひとつ形や色が違います。今回は、このシーグラスを並べて、それぞれの個性を活かした作品作りに挑戦しました。

シーグラスはしっかりとした決まりがあるわけではありません、アイディア次第でどんなアートを作ってもOKです。

「何を作ろうかな?」と最初は戸惑っていた方も、シーグラスを手に取ると、熱心にデザインを考え始めます。

想像力豊かな作品がたくさん生まれました。

シーグラスの淡い色合いと、それぞれが選んだ組み合わせが重なり、どれもが世界に一つだけの素敵なアート作品になりました。

集中力とコミュニケーション

今回の制作会は、作品作りに集中するだけでなく、メンバー同士のコミュニケーションを深める良い機会にもなりました。

「この色、いいですね!」「どうやって作ったんですか?」といった会話があちこちで聞かれ、和やかな雰囲気の中で制作が進みました。一人で黙々と作業に取り組む方も、隣の人の作品を見て「すごい!」と声をかけるなど、自然な交流が生まれていました。

ものづくりの楽しさを通して

今回のシーグラスアートクラフトを通して、ものづくりの楽しさや、自分の手で何かを創り出す喜びを改めて感じて頂けたようです。

今後も、さまざまな活動を通して、皆さんの「やってみたい!」という気持ちを大切にしながら、自信やスキルに繋がるサポートを続けていきたいと思います。

本日は、東京海上ビジネスサポート株式会社の障がい者雇用オンライン説明会に参加しました。

東京海上ビジネスサポートってどんな会社?

東京海上ビジネスサポートは、東京海上グループの特例子会社です。 障がいのある方が安心して能力を発揮できるよう、働く環境を整えるために設立されました。

この会社で特に印象的だったのが、社員の呼び方です。 障がいのある社員を「チャレンジサポーター」、そのサポート役を「ジョブサポーター」と呼んでいるそうです。

この呼び方からもわかるように、お互いが「支援する・される」という関係ではなく、それぞれの役割を持ちながら協力し合っているという社風が伝わってきました。

どんな仕事をするの?

説明会では、チャレンジサポーターの具体的な業務内容について、丁寧に説明がありました。

主に、東京海上グループ各社から受託している事務作業や軽作業が中心です。

- 書類の印刷・発送:たくさんの書類を正確に印刷し、封入、発送準備まで行います。

- データ入力:紙の資料やPDFから必要な情報を正確にデータ化します。

- 書類のPDF化:紙の書類をスキャンしてデータとして保存します。

こうした業務は、一つひとつはシンプルな作業に思えますが、正確性と丁寧さが求められます。 ミスなく進めるために、チームで協力し、ダブルチェックを行うなど、様々な工夫がされているそうです。

働く人を支える温かいサポート体制

説明会で最も心を動かされたのは、チャレンジサポーターが安心して働けるよう、細やかに考えられたサポート体制です。

業務指導員が各チームに配置されており、個々の障がいの特性に合わせて、業務の進め方を調整してくれます。

例えば、

- 視覚的にわかりやすいマニュアル

- 作業の進捗状況を共有する掲示物

- 休憩時間や体調管理に関する細やかな配慮

など、目に見える形でのサポートがたくさんあることに驚きました。 また、日々の業務だけでなく、チャレンジサポーターがスキルアップできるよう、ジョブサポーターが個別の育成計画を立ててくれるなど、一人ひとりの成長を真剣に考えていることが伝わってきました。

まとめ:チームで働く喜びを見つけられる場所

今回のオンライン説明会を通して、東京海上ビジネスサポートは単に「仕事をする場所」ではなく、「チームで働く喜び」を感じられる場所だと強く感じました。

「チャレンジサポーター」として自分らしく働きながら、周りの仲間やジョブサポーターと協力し、社会に貢献できる。そんな働き方に魅力を感じた方は、ぜひ一度、見学や相談を検討してみてはいかがでしょうか。

障がい者雇用について、より深く知る良いきっかけになりました。今後も東京海上ビジネスサポート株式会社の採用情報に注目していきたいと思います。

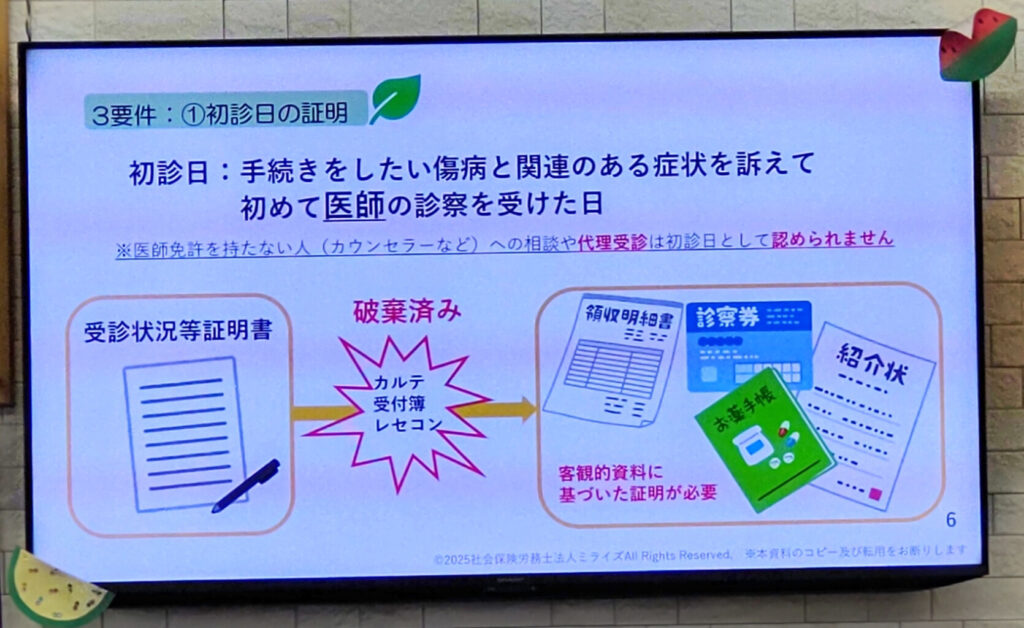

先日、障害年金相談センターの方が当センターにお越しくださり、障害年金についてお話しいただきました。複雑に思われがちな制度の基礎から、具体的な事例まで、非常に分かりやすく丁寧な講演でした。

講演内容のハイライト

講演では、まず「障害年金とは何か」という基本的なことから、申請に必要な3つの要件、そして受給額の計算根拠(厚生年金)について、具体的な例を交えながら解説いただきました。

また、「20歳前障害」の取り扱い、診断書や受診時のポイント、そして病歴・就労状況等申立書の書き方など、実際に手続きを進める上で重要な項目についても、一つひとつ丁寧に説明いただきました。

参加者の声

講演後、参加されたメンバーからは多くの反響が寄せられました。

- 「ルールが複雑だと感じていたが、丁寧に説明していただいてよく理解できた。」

- 「すでに受給しているが、今回の話でより深く制度を理解することができた。」

- 「事例ごとに説明してもらえたので、自分の状況と照らし合わせて考えやすかった。」

- 「初めて学んだが、普段なかなか聞く機会のない貴重な話を聞けてよかった。」

今回の講演会は、参加された皆さんにとって、障害年金という制度をより身近に感じ、理解を深める貴重な機会となりました。

チャオ上尾では、このようなセミナーを常に開催していますので、ご興味のある方は是非、お問い合わせ下さいね。

「なんとなく心が疲れているな」「考えがまとまらないな」と感じていませんか?

今回は、そんなあなたの心を癒やし、自分と向き合うためのツールとして、曼荼羅(マンダラ)ぬりえをご紹介します。曼荼羅ぬりえは、スイスの心理学者ユングが治療に用いたことでも知られる、心理療法の一つです。

曼荼羅ぬりえが心に良い理由

曼荼羅ぬりえには、様々な効果があると言われています。

- 無意識の「気持ち」を見える化する:手を動かす作業は、普段意識しにくい気持ちや感情を表面化させる効果があります。塗り進めるうちに、ふと思いついたことや、まとまりのつかなかった考えが整理されることがあります。

- 集中とリラックス効果:複雑な幾何学模様を塗ることに集中することで、余計な考え事から離れることができます。塗り終わった後は、達成感とともに、深いリラックス効果が得られます。

- 色の力で心をコントロールする:選ぶ色には、あなたの心の状態が反映されます。元気を出したいときは赤やオレンジなどの暖色系、落ち着きたいときは青や緑などの寒色系を使うことで、気持ちをセルフコントロールできます。

曼荼羅ぬりえの簡単な始め方

難しいことは何もありません。以下のステップで、自由にぬりえを始めてみましょう。

- 直感で図柄を選ぶ:まずは「これだ!」と感じる曼荼羅の図柄を1つ選びましょう。

- 使いたい色を5色選ぶ:直感で「使いたい」と思う色を5色選んでみましょう。もし迷ったら、マンダラの基本の色(赤、青、緑、黄、白)から始めるのもおすすめです。

- 今の気持ちをメモする:塗り始める前に、今の気持ちを簡単な言葉で書き留めてみましょう。塗り終わった後に、気持ちの変化に気づきやすくなります。

- デジタル機器はOFF:テレビやスマートフォンの電源は切り、ぬりえに集中できる環境を整えましょう。

- 自由に彩色スタート!:あとは、心のままに自由に色を塗るだけです。

1枚の曼荼羅を塗り終えることで、今の自分の心の状態がわかります。また、継続して塗り続けることで、心の変化にも気づくことができるでしょう。

就労移行支援事業所では、このような心理的なツールも活用しながら、就職に向けてあなたの心の状態を整えるお手伝いをしています。興味を持たれた方は、ぜひ一度見学に来てみませんか?

今日は、「チャオOB就職者のお話会!」が開催されました。今回は、3名のOBの方が駆けつけてくださり、ご自身の貴重な体験を後輩たちに熱く語ってくださいました。

「①やっておいて役に立ったこと」「②やっておけば良かったこと」「③仕事への取り組み方」という3つの質問に対し、皆さんがそれぞれのご経験から得たアドバイスを惜しみなくシェアしてくださいました。

役立つスキル、仕事への心構え

教育委員会で公務支援員として活躍されている先輩は、学生時代に身につけたPCスキルや、さまざまなタイプの人とのコミュニケーション経験が、就職後も大いに役立っていると話されました。また、「治療できるものは通院して治しておいた方がいい」という、実体験に基づいた大切なアドバイスも。仕事においては、「身だしなみを整え、元気に挨拶する」ことが基本だと教えてくださいました。

特別養護老人ホームで清掃・事務補助をされている先輩は、就職前に生活リズムを整えることや、PC訓練の重要性を強調。実際に、現在は事務作業を多く任されているそうです。ワンオペで利用者さんを見守ることもあるなど、仕事のリアルな一面もシェアしてくださいました。

行政機関に就職された先輩は、「PCやコピー機、テプラなどの事務用品に触れておくとよいですよ」とアドバイスくださり、仕事への向き合い方について、非常に大切な視点を教えてくださいました。「一緒に働くメンバーに負担をかけていないか」「情報が更新されていないか」「自分の声や表情が感じよくできているか」を常に確認しているとのこと。周囲への気配りや自己チェックの姿勢は、社会人として非常に参考になります。

これからの自分を考えるきっかけに

頼もしい先輩方のご活躍ぶりを拝見し、参加者の皆さんは、今後の自分の取り組みや将来のビジョンを改めてクリアにできたのではないでしょうか。

お忙しい中、後輩たちのために貴重なお話をシェアしてくださったOBの皆さん、本当にありがとうございました!今回の経験を胸に、皆さんがそれぞれの道で輝くことを心から応援しています。

職員手作りのアイスクリームもふるまわれ、とても良い雰囲気のお話会でした。

こんにちは。チャオ上尾です。

いつもご覧いただきありがとうございます。

今回は6月に就職されたKさん(30代)のインタビューをお届けしたいと思います。

◇就職された業界・職種◇

国家公務(事務職)

就職おめでとうございます🎊

チャオ上尾を利用しようと思ったきっかけを教えて下さい。

作業所や訓練機関を探していて、たまたまお世話になっている薬局内にパンフレットが置いてあるのを見つけて見学に行ってみました。他事業所にも見学・体験に行きましたが施設的な関係でチャオに決めました。

チャオ上尾に「スタート時」は、どのくらいのスペースで通所されていましたか。

最初は週2日終日通所から始め、最後は週6日通所になりました

チャオ上尾では、主にどういった訓練、学習に取り組まれましたか

セミナーやグループワーク、企画等にはかなり積極的に参加しておりました。

元々人前で発言したりすることには全く抵抗がなかったため、進行役を担うことも多かったです。室内装飾や作業訓練のプログラム、毎日モニターに表示する「本日の予定」画面作成を担当させていただいたり、ちょっとした制作物を頼まれたり…とても楽しかったです。PCスキルやコミュニケーションスキル等はそうして楽しみながら活動する中で自然と上がりました。調理レクや外出レク等のお楽しみも追加されてよりプログラムが充実したところで卒業‥‥もっと参加したかったです。

チャオ上尾で役に立ったこと、良かったこと、楽しかったことをお聞かせ下さい。

やるべきことを後回しにしないよう意識できるようになりました。

また、一緒に作業する方との報連相、共有不足で悔やんだ経験はこれからもずっと活かしていきたいと思います。在籍以前より人を褒めることが得意でしたが、こちらではそれを大変喜んでくださる方が多く、やっぱりどんな人も褒められると嬉しいよね・・・と実感したのでこれからも言葉を惜しまず生きていきます。私も皆さまのような素直なリアクションを見習わなければと思います。

これから就活する人にアドバイス、皆さんへのメッセージなど

完全指示待ちではなく、今その場で何が求められているのかを常に意識しましょう。

誰かがやってくれるだろうという思考は、障がい者であることなんて関係なくどんな職場でも通用しないはず。「自分から仕事を見つけて積極的に動けます!」と是非就活で胸を張って言えるようにしておきましょう。

それから、「スピードと丁寧さ、どちらがより求められているか?」「あの人が今かけてほしい言葉はなにか?」「誰かに負担が偏っていないか?」「自分の知らない間に情報や事項は更新されていないか?」ということも考えて行動する練習は一生の役に立つと思います。今難しいとしても「練習中です。」と言えばいいんです。チャオに通っている中で変わろうと努力している方を何名も見てきました。日々頑張っている皆様にも良いご縁がありますように!

Kさん、ありがとうございました。

礼儀正しく、いつも周りをよく見て自分がするべきことを考えて行動されていたKさん。新しくメンバーさんが入るといつも丁寧に教えてくださいました。事業所内装飾も担当してくださり、季節ごとに事業所内をきれいに飾りつけしてくださいましたね。イベントやグループワークの際には皆の意見をうまくまとめ盛り上げてくださいました。

Kさんのこれからのご活躍をお祈りしております。

2025/8/27

オンライン会社説明会のご案内です👌

8月27日(水)に「東京海上ビジネスサポート株式会社」さまの

東京海上グループの特例子会社である東京海上ビジネスサポート社の

オンライン会社説明会を開催します!

東京本社の人事の方にチャレンジサポーター(障がいのある社員)の業務を中心に説明いただきます。

同社では安心して働けるように、職場にジョブサポーターと呼ばれる社員が在籍しており、

日々の業務を支援する環境が整っています。

具体的にどのような業務をするのか、どのような人物を求めているのか、東京海上ビジネスサポートで

働くメリット等についてお話しいただけますので、ぜひ奮ってご参加ください。

少しでも興味がわいた方、話を聞くだけでもいいかな❓と思われた方は

ぜひオンライン会社説明会に参加してみませんか❓

当事業所の利用者さまだけでなく、どなたでも参加が可能となっています。

参加をご希望の方はチャオ上尾へご連絡ください❗

見学をお待ちしています!

見学は随時受付中です📣

お気軽にお問い合わせください。

まずは資料がほしい

話だけ聞いてもらいたい

制度について質問したい

訓練内容について質問したい

設備について教えてほしい

このようなお問い合わせだけでも大歓迎です🙋♀️

利用者でなくてもプログラムへの見学や体験は受け付けています。

連休がおわり、新たな気持ちで通常の通所が開始されました。

夏休み明けにもかかわらず、ほとんどのメンバーが休まず元気に通所されました。素晴らしいですね!皆さんの意識の高さがうかがえ、さすがだなと改めて感じました。

本日のグループワークは、チャオ上尾が得意とする運動プログラムです。音楽に合わせて体を動かし、皆さん楽しみながらいい汗を流しました。

インストラクターの「これ苦しいけど、やってみましょう!」「ここを頑張ると腰が軽くなりますよ!」といった声に励まされ、最後までやりきることができました。

「疲れたー」「ふくらはぎがー」「運動は気持ちがいいねー」など、プログラム終了後も楽しそうな会話が飛び交い、活気あふれる時間となりました。

皆さんの、さわやかな笑顔がお見せできないのが残念です。

体を動かして気分もリフレッシュできたところで、それぞれの就職活動や

トレーニングが新たにスタートしました。

ぜひ、新しい一歩を踏み出されたいと思っている方は、大歓迎ですので

見学にいらしてみてください。