こんにちは!チャオ上尾です。 今日は、利用者のみなさんと一緒に「定着事例に基づいたグループワーク」を行いました。

実際に職場で起こりうる「困りごと」をテーマに、自分ならどうするか、周りはどう思うか。多角的な視点で話し合った熱いワークの様子をレポートします!

事例①:仕事量が増えて不安…どう向き合う?

【状況】事務職1年目(知的障がいのある方) 2年目に入り、仕事の種類や量が増加。「今後やっていけるか自信がない」と、つい休みたくなってしまうほど追い詰められてしまったケースです。

💡 みんなで出した解決のヒント

- 「一人で抱え込まない」が鉄則: 1年も勤めているからこそ、期待されて仕事が増えるのは自然なこと。でも、無理をして急に休むことになると、自分も会社も大変です。

- 具体的な調整案を出す: 「1日の仕事量を決めてもらう」「増えた仕事を整理してもらう」など、上司に相談して「調整」をお願いすることが大切。

- 相談のステップを作る: まずは上司に。もし直接が難しければ、定着支援の担当スタッフから伝えてもらうのも有効な手段です。

結論: 「仕事を任されるのは信頼の証」。その信頼を活かして、早めに相談の声を上げましょう!

事例②:良かれと思った行動が裏目に…報・連・相の重要性

【状況】事務職2年半(発達障がい ASD/ADHDのある方) 「1ヶ月分のシフト作成」を指示された際、気を利かせて3ヶ月分作成したところ、逆に注意を受けてしまったケースです。

💡 みんなで出した解決のヒント

- 「良かれ」の落とし穴: 頑張ったのに評価されないと、やるせない気持ちになります。しかし、会社側の都合(休みの予定が未確定など)もあり、自分の常識だけで進めるのはリスクがあります。

- 指示通り+αの確認: 基本は指示通りに進めること。もし「気を利かせたい」と思ったら、実行する前に「3ヶ月分作りましょうか?」と一言確認するだけで、結果は大きく変わります。

- 報告を癖にする: 初めてやる業務や判断に迷うときは、最初の10日間でこまめに進捗を報告するなど、早めのコミュニケーションが「やり直し」を防ぎます。

結論: 「気を利かせるタイミング」を見極める。迷ったらまず報告・連絡・相談です!

ワークを終えて:自分を知り、周りとつながる

今回のワークでは、「他チームの意見」を聞くことで、自分一人では気づけなかった客観的な視点(「信頼されているからこそ仕事が増えるんだよ」など)に触れることができました。

働く中で壁にぶつかるのは、決して悪いことではありません。 大切なのは、「自分だけで抱え込まず、会社や支援員と一緒に解決策を見つけること」。

私たちの事業所では、こうした実践的なワークを通じて、就職したあとも長く、自分らしく働き続けられる力を養っています。

見学・体験、随時受付中! 「自分ならどうするかな?」と気になった方は、ぜひ一度事業所の雰囲気を見に来てくださいね。

「面接」と聞くだけで、心臓がバクバクしてしまう…という方は少なくありません。

当事業所では、マニュアル通りではない「個々の状況に合わせたリアルな面接練習」に力を入れています。

今回は、実際に行っている練習の流れを少しだけお見せします!

1. 動作の基本:入室とお辞儀

「第一印象は3秒で決まる」と言われます。まずは、体で覚える反復練習からスタートです。

- ノックは3回: ゆっくり、丁寧に。「どうぞ」と言われてから開けます。

- 「失礼いたします」のタイミング: ドアを開け、相手の目を見てから一言。

- お辞儀の角度: 背筋を伸ばし、腰から30度〜45度。頭を上げた後にスッとアイコンタクトを。

ここがポイント!

最初はガチガチでも大丈夫。スタッフが横に並んで、一緒に動きを確認しながら進めるので、運動のように体が自然に動くようになります。

2. 「あなただけ」の問答内容

面接の質問は、人によって「答えにくい部分」が違います。当事業所では、お一人おひとりの経歴や特性に合わせた想定質問を作成します。

| 質問項目 | 練習の狙い |

| 自己紹介・自己PR | 短く、自分の強みを1つに絞って伝える練習。 |

| 退職理由・空白期間 | ネガティブな言葉を「次にどう活かすか」へ変換。 |

| 自分の障害・特性について | 企業側に「どう配慮すれば活躍できるか」を論理的に説明。 |

| 逆質問(最後に一言) | 意欲を見せつつ、不安な点を確認する「聞き方」の練習。 |

3. 「リアル」を追求したフィードバック

練習の最後には、スタッフからフィードバックを行います。

- 声のトーン・速さ: 緊張すると早口になりがち。録音して客観的に聞くことも。

- 表情: 真顔になりすぎていないか、清潔感はあるか。

- 内容の納得感: 「なぜこの会社なのか」という想いが伝わっているか。

「厳しいアドバイス」ではなく、**「どうすればあなたの魅力がもっと伝わるか」**を一緒に考える時間です。

最後に:失敗してもいい場所

事業所での練習は、いくら失敗しても、言葉に詰まっても構いません。

何度も練習して「これだけやったんだから大丈夫」と思えるまで、私たちが伴走します。

「面接が怖くて一歩踏み出せない…」という方、まずは座り方や挨拶の練習から始めてみませんか?

こんにちは! 本日は、チャオ上尾事業所のちょっと変わった、でもとっても効果的なプログラム「チャオカフェ」の様子をご紹介します。

☕ チャオカフェとは?

「チャオカフェ」は、美味しいお茶とお菓子を楽しみながら、リラックスした雰囲気でコミュニケーション能力を磨く時間です。

「就労移行の訓練」と聞くと、スーツを着てビシッと面接練習をするイメージがあるかもしれません。もちろんそれも大切ですが、実際の職場や面接では「予定外の出来事」や「予想外の質問」が飛んでくるものです。

そこで私たちは、ボードゲームを訓練に取り入れています!

🎲 なぜボードゲームが「面接対策」になるの?

一見、ただ遊んでいるように見えるかもしれませんが、実は高度なトレーニングになっています。

- 想定外の連続: ゲーム展開は予測不能。自分の番で予期せぬ状況になったとき、どう判断し、どう言葉にするか?

- 瞬発力を鍛える: 面接で「最近笑ったことは?」など、想定問答集にない質問が来た時の「切り返し」の練習になります。

- 語彙力と表現力: 自分の考えをカードに乗せて相手に伝えるプロセスは、自己PRの練習そのものです。

🍰 実際のエピソード

今日のお供は、温かいお茶と甘いお菓子。 最初は緊張していた利用者さんも、ゲームが進むにつれて自然と笑顔がこぼれます。

「えっ、ここでそのカード!?」「どう説明しようかな…」

そんな試行錯誤を繰り返すうちに、「正解のない問いに答える度胸が自然と身についていきます。参加した利用者さんからは、「面接で詰まっても、ゲームの時みたいに落ち着いて考えられそう!」という頼もしい声も上がりました。

就職活動は、時にストレスを感じるものです。だからこそ、当事業所では「楽しみながら、いつの間にか力(スキル)がついている」ような環境づくりを大切にしています。

まずは美味しいお茶を飲みに、見学に来てみませんか?

① はじめに

こんにちは!チャオ上尾です。 本日行われた「ビル清掃実習」の様子をお届けします。

清掃はただ綺麗にするだけではありません。将来の就労を見据え、「報告・連絡・相談」や「効率的な動き」を意識した本格的な訓練です。

② 役割分担:自分の持ち場に責任を持つ

今回は、廊下と階段をメインに、役割を分担して作業を行いました。

- 箒(ほうき)担当:隅に溜まった埃を逃さず掃き出します。

- モップ担当:力加減を調節し、床に光沢を出していきます。

- 雑巾担当:手すりや窓枠など、細かい部分の汚れを拭き取ります。

最初は「自分の担当だけで精一杯」だった利用者さんも、次第に「次はモップが通りやすいように、先に箒でここのゴミを取っておこう」と、前後の工程を考えた動きに変わっていきました。

③ 難関!階段と廊下の攻略

特に苦戦したのが「階段」です。 上から下へ、埃を落とさないように掃く順番や、通行する方の邪魔にならないような配慮など、意識すべきポイントがたくさんあります。

また、長い「廊下」では、モップがけのチームワークが光りました。 「右側終わりました!」「左側お願いします!」と声を掛け合い、拭き残しがないよう協力して進める姿は、まさにプロの現場そのものでした。

④ 実習を終えて:参加者の声

実習後の振り返りでは、達成感に満ちた声が上がりました。

「一人でやるより、みんなで協力した方がずっと早く、綺麗になることがわかった」 「階段の清掃は足腰を使ったけれど、終わった後のピカピカな状態を見て疲れが吹き飛んだ」

⑤ スタッフからの一言

清掃スキルはもちろんですが、今回一番の収穫は「協力する姿勢」だったと感じています。 仕事は一人で完結するものは少なく、必ず誰かと繋がっています。今回の実習で得た「周囲を見る力」は、どんな職種でも必ず活きるはずです。

皆さん、本当にお疲れ様でした!

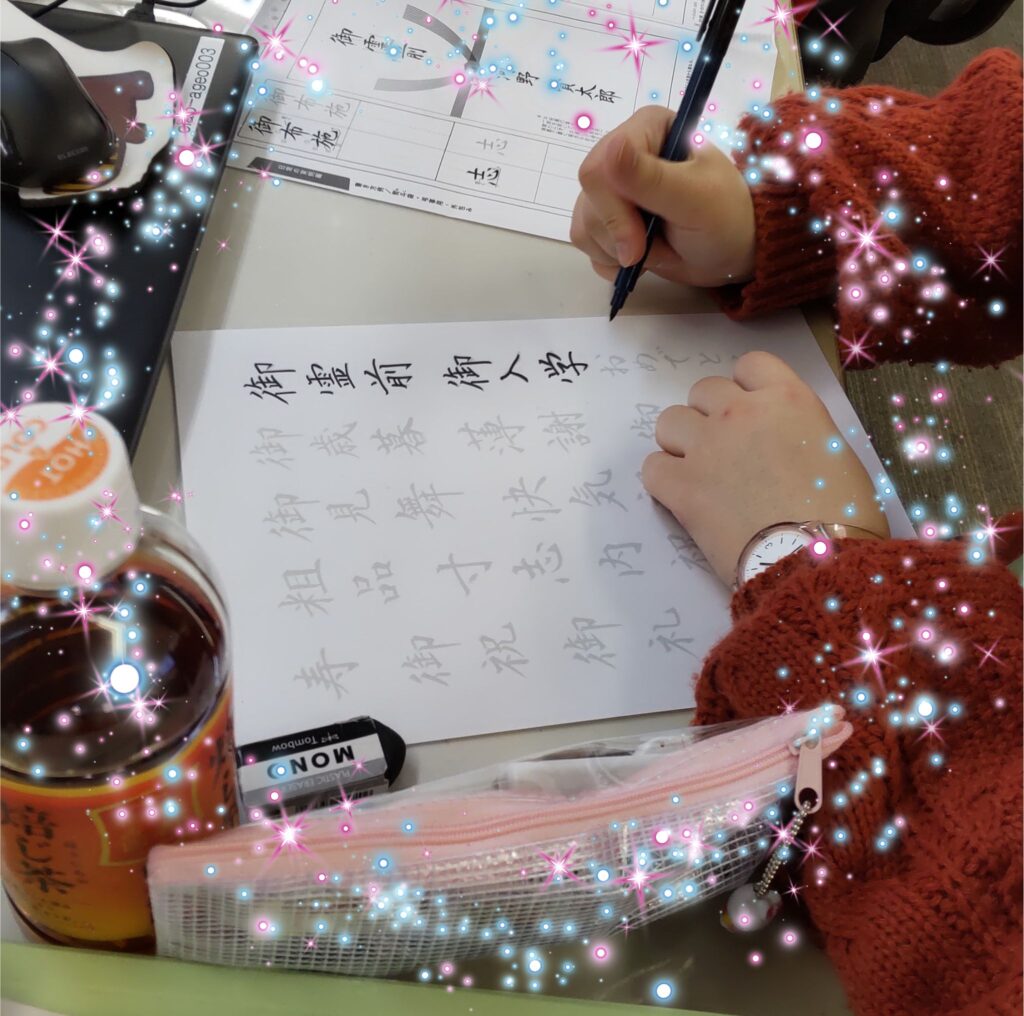

みなさん、こんにちは! 本日は、チャオ上尾の「筆ペンセミナー」の様子をご紹介します。

最近はデジタル化が進んでいますが、就職活動や社会に出てからの生活の中で、意外と「手書き」が必要な場面は多いものです。

✍️ なぜ今「筆ペン」を学ぶのか?

今回のセミナーでは、単に字を綺麗に書くことだけを目的とするのではなく、「社会人としてのマナー」と「実用性」に重点を置きました。

- 履歴書の封筒や添え状

- 冠婚葬祭の祝儀袋・香典返し

- お礼状や季節の挨拶

こうした場面で、筆ペンを使って心を込めて書く技術は、一生モノのスキルになります。

📝 セミナーの内容

今回のセミナーは、基礎から応用までステップアップ形式で行いました。

1. 基本の練習(数字・漢字) まずは、漢数字や算用数字の練習からスタート。一画一画、筆圧のコントロールを意識しながら進めていきます。

2. 封筒・のし袋の書き方 モニター(写真2枚目)を使いながら、「中袋がある場合・ない場合」の住所や氏名の書き方の違い、金額の書き方などのマナーを丁寧に解説しました。

3. 実践!さまざまな名目 「御祝」「御礼」「粗品」「御見舞」など、日常生活や職場でよく使う言葉を練習。 最後には「ご入学おめでとう」といったお祝いの言葉まで、みなさん集中して取り組まれていました。

💡 利用者さんの様子

最初は「筆ペンは苦手…」「緊張して手が震える」とおっしゃっていた方も、練習を重ねるうちにどんどん筆運びがスムーズに!

特に、自分の名前や住所が綺麗に書けたときには、みなさん嬉しそうな表情を浮かべていました。 集中して文字を書く時間は、「集中力を高める訓練」や「リフレッシュ」としての効果も感じられたようです。

最後に

当事業所では、PCスキルや軽作業だけでなく、こうした「社会に出てから役立つちょっとしたスキル」も大切にしています。 「自分に自信をつけたい」「マナーを学びたい」という方、ぜひ一度見学にいらっしゃいませんか?

スタッフ一同、あなたの「一歩」を全力でサポートします!

こんにちは!チャオ上尾です。

当事業所では、就職後に即戦力として活躍できるよう、パソコンスキルだけでなく「実務に直結する事務作業訓練」にも力を入れています。

その中でも、意外と苦戦する方が多いのが「封筒の準備と宛名書き」です。

「たかが封筒」と思うなかれ。ビジネスにおける封筒は、会社の顔。今回は、訓練で学んでいるポイントを少しだけご紹介します!

2. 知っておきたい!封筒のサイズと使い分け

ビジネスでよく使われる封筒は、主にこの3種類です。

| 種類 | サイズの目安 | よく使われるシーン |

| 角形2号(角2) | A4サイズがそのまま入る | 履歴書、契約書、折ってはいけない書類 |

| 長形3号(長3) | A4を三つ折りにして入る | 請求書、案内状、一般的な手紙 |

| 洋形長3号(洋長3) | 横長でA4三つ折りが入る | 招待状、少しフォーマルなお知らせ |

訓練では、「この書類を送るなら、どの封筒が適切かな?」と、自分で判断する力を養います。

3. 宛名書きのポイント

手書きでも印刷でも、相手への敬意が伝わる書き方にはルールがあります。

- 住所は略さない「〇丁目〇番地」を略さず書くのがビジネスの基本です。

- 「御中」と「様」の使い分け

- 会社や部署宛なら 「御中」

- 個人名宛なら 「様」

- 「〇〇株式会社 御中 〇〇様」は間違い!どちらか一つにします。

- バランスが命右側に寄すぎたり、文字が小さすぎたりしないよう、全体のレイアウトを意識します。

4. 事務作業訓練で身につく「丁寧さ」と「正確性」

当事業所の訓練では、ただ書くだけでなく、以下のような「実務の視点」も練習します。

- 誤字脱字のダブルチェック(お名前の間違いは大変失礼にあたります!)

- 封入物の入れ忘れ防止

- まっすぐ、綺麗に糊付けするコツ

こうした小さな積み重ねが、就職先での「この人に任せれば安心だ」という信頼に繋がります。

封筒のあて名書きが終了した方には、郵便仕分けのトレーニングを受けて頂きました。

皆さん正確に、てきぱきと仕訳けられていました。

自分に合っている作業だと思った。就職した時の実践が出来てうれしい等のうれしい感想を言って頂きました。

郵便仕分けは、一見シンプルですが「ミスなく、丁寧に、効率よく」という仕事の本質が詰まったトレーニングです。

もし「事務職に興味があるけど自信がない…」という方がいたら、まずはこういった軽作業からステップアップしていくのがおすすめですので、是非一度体験にいらしてください。

皆さま、こんにちは! 本日は、チャオ上尾で新しく始まった「郵便仕分け訓練」の様子をご紹介します。

事務職を目指す方にとって、正確さとスピードが求められる「郵便物の仕分け」は欠かせないスキルの一つです。実はこの訓練、準備の段階から大きな特徴があるんです。

💡 こだわりは「利用者さま手作り」の教材

今回使用する仕分け用のファイルやボックス、そして宛名ラベルなどの教材は、すべて利用者さんに作成していただきました!

- ラベルの作成・貼り付け: ズレがないよう丁寧に。

- フォルダのセッティング: 実際のオフィスを想定した使いやすさを追求。

- 資材の組み立て: ご利用さんが完成させました。

自分たちが使う教材を自ら作ることで、「どんな仕組みならミスが減るか?」を考えるきっかけにもなり、立派なワークサンプル(作業課題)が完成しました。

📬 訓練の内容

実戦に近い環境を整えるため、以下のポイントを意識して取り組んでいます。

- 正確な読み取り: 部署名や氏名を正しく判別する。

- スピードと効率: 無駄のない動きで仕分けを行う。

- セルフチェック: 最後に間違いがないか確認する習慣をつける。

青いファイルが整然と並んだ様子は、まるで本物のオフィスのようです!

皆さま、こんにちは! 厳しい寒さの中にも、春の訪れを感じさせる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

2月といえば…そう、バレンタインデー! 当事業所では先日、利用者さんと一緒に、心ときめくバレンタイン仕様の「アフタヌーンティー調理レクレーション」を開催しました!

💖 「美味しい」と「可愛い」が満載のバレンタインティーパーティー!

見てください、この華やかさ! 利用者さんの「好き」と「感謝」の気持ちがたっぷり詰まった、愛情いっぱいのスイーツ&軽食が完成しました!

- 上段: フリーズドライいちごでほんのりピンクに色付けされた「いちごチョコ」と、しっとり濃厚な「ガトーショコラ」🍫

- 中段: 小さなタルトには、真っ白なクリームと甘酸っぱいベリーが可愛らしくデコレーションされています。ハートのシュガーがキュートですね!🍓

- 下段: サンドイッチにも、バレンタインらしい彩りを意識して工夫しました。

3段のスタンドに並べると、一気にパーティー感がアップ!「食べるのがもったいない!」という声も聞かれました。

🍳 協力し合って生まれる喜び

今回の調理レクでも、利用者さん一人ひとりが自分の役割を見つけ、協力し合いながら作業を進めました。

- チョコレートを溶かして型に流し込む作業

- タルト生地にクリームを絞り、可愛く飾り付けをする作業

- サンドイッチの具材を切ったり、パンに挟んだりする作業

チョコレートムースは2種類作ってくださり、食べ比べもしました。どちらも、とっても美味しかったです。

この「協調性」や「段取り力」は、就職後、チームで仕事を進める上で非常に大切なスキルとなります。 美味しくて楽しい時間を過ごしながら、大切なスキルも身につけていくことができるのが、調理レクレーションの魅力です。

💕 心もお腹も満たされるバレンタイン

完成したアフタヌーンティーを囲んで、みんなで談笑しながらティータイムを楽しみました。 自分たちで作ったものは格別!「美味しいね!」「頑張った甲斐があったね」と、たくさんの笑顔が溢れていました。

バレンタインの甘い香りと、利用者さんの笑顔に包まれた、心温まる一日となりました。

おわりに

当事業所では、季節のイベントを取り入れたり、様々な体験を通して、利用者さんの「働く」をサポートしています。 「こんなことにも挑戦してみたい」「どんな活動があるんだろう?」など、興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 見学・体験も随時受け付けております。

皆さまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております!

みなさん、こんにちは! 少しずつ春の足音も聞こえ始めましたが、2月といえば……そう、バレンタインデーですね!

チャオ上尾では、2月14日に特別プログラムとして「調理レク:アフタヌーンティーを作ろう」を開催します。今回は、その気になる内容をひと足先にご紹介します。

🍰 メニューのご紹介

今回は2段式のティースタンドを使い、本格的なティータイムを演出します。

- 1段目(セイボリー&ムース)

- たまごサンド: お茶会には欠かせない定番の一品。

- チョコムース: バレンタインらしい濃厚な甘さを堪能できます。

- 2段目(スイーツ)

- オレオヌガー: ザクザク食感が楽しい、見た目もオシャレなスイーツ。

- チーズタルト: ピンクのデコレーションが可愛い、華やかなタルト。

🤝 調理レクの目的

ただ作るだけではなく、就労移行支援としてのステップアップも目指しています!

- 分担と協力: メンバーとコミュニケーションを取りながら作業を進めます。

- 工程管理: レシピを確認し、時間内に完成させる計画性を養います。

- 達成感: 「自分たちで作った」という自信を、次のステップへの活力に。

🕊️ 担当スタッフより

「お菓子作りが初めて」という方も大丈夫!みんなで協力して、素敵な時間を過ごしましょう。 甘い香りに包まれながら、就労に向けたリフレッシュも兼ねて、心温まるバレンタインにしましょうね。

是非ご興味のある方は是非ご参加ください!お待ちしています!

当日の様子は、また後日こちらのブログで報告します。どうぞお楽しみに!

みなさん、こんにちは! 本日は、チャオ上尾で行っている「事務トレーニング」の様子をご紹介します。

事務職を目指す方はもちろん、どんな仕事でも役立つ「正確性」と「効率」を意識したプログラムに、利用者のみなさんが真剣に取り組まれました。

1. 宛名ラベル作成・封入準備訓練

まずは、基本の発送準備作業です。 プリントアウトされた宛名ラベルを、裁断機やハサミを使って丁寧に切り分けていきます。

- ポイント: まっすぐ切る正確さと、のり付けの際の「美しさ」を意識。

- 実践: 封筒の決まった位置に、ズレがないように慎重に貼り付けていきます。

一つひとつはシンプルな作業ですが、大量の書類を扱う現場では、この「丁寧な反復作業」が信頼に繋がります。

2. 数値チェック訓練(納品書・請求書の照合)

次に、事務仕事の要ともいえる「検算・照合」の訓練です。 手元にある「納品書」と「請求書」を突き合わせ、商品名・数量・単価に間違いがないか一項目ずつチェックします。

- 集中力: 似たような数字が並ぶ中、ペン先で追いながら「¥1」の単位まで確認。

- 気づき: 「合計金額が少し違う…」といった違和感に気づく力を養います。

みなさん、ペンを片手に真剣な表情。オフィスさながらの緊張感で取り組んでいました。

3. アンケート入力・データ作成訓練

最後は、PCを使ったデータ入力作業です。 紙のアンケート結果をシステムやExcelに入力していく、実務に直結するトレーニングです。

- スピード×正確性: 早く打つだけでなく、入力ミスがないかセルフチェックする習慣を身につけます。

トレーニングを終えて

事務トレーニングは、単に作業を覚えるだけではありません。 「どうすればもっと早くできるか?」「ミスを防ぐためにどんな工夫ができるか?」を、利用者様ご自身が考え、工夫するプロセスを大切にしています。

「できた!」という自信を、一歩ずつ。

こうした日々の積み重ねが、就職したあとの大きな力になります。 見学や体験は随時受け付けておりますので、ぜひ実際の様子を見に来てくださいね!